- 가톨릭뉴스

- 전체 2건

| 손톱만한 얼굴 삽화 돋보기로 보며 초상화 그려 | 2025-09-17 |

|---|---|

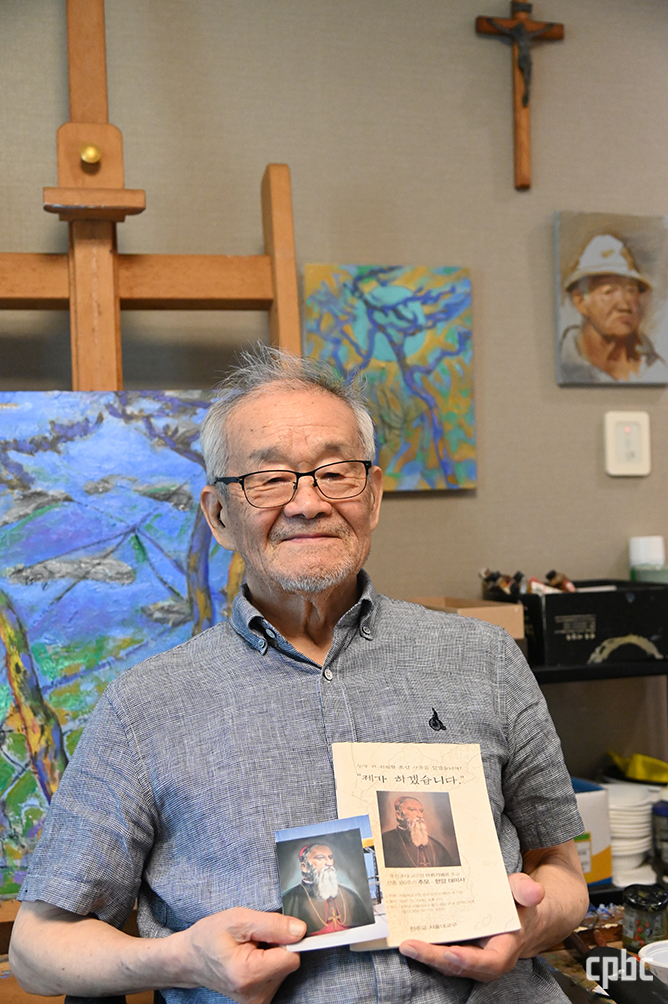

30년 만에 다니던 용산본당서 작품 다시 만나 재단장 여든 넘어서도 왕성한 활동 자선 미술전람회 열어 ‘요셉의원’ 수년간 돕기도 “초대 조선대목구장 주교님 초상화를 최초로 그렸다는 것은 가톨릭 신자로서 최고의 영광이지요. 1987년에 그릴 때는 미처 못 느꼈지만, 지금은 ‘아, 내가 정말 보람찬 일을 했다’는 뿌듯한 생각이 들어요.” 40년 가까이 ‘하느님의 종’ 바르톨로메오 브뤼기에르 주교의 영정으로 사용된 초상화를 그린 주인공. 김경인(요아킴, 84) 화백이 3일 경기 용인 자택에서 은은한 미소와 함께 담담하게 말했다. 그의 손에는 그림을 완성한 직후 찍은 사진이 들려 있었다. 서울대 미술대학과 동 대학원에서 회화를 전공한 김 화백은 제6회 이중섭 미술상을 받은 한국 미술계 대표 원로다. 브뤼기에르 주교 초상화는 소나무 등을 그리며 ‘한국적 미’를 추구해왔던 그의 보기 드문 인물화다. 김 화백의 작품은 현존하는 유일한 브뤼기에르 주교 초상화로 여겨진다. 1938년 프랑스에서 출간된 브뤼기에르 주교 전기에는 “그의 초상화는 전해지지 않는다”고 쓰여 있다. 파리외방전교회 ‘프랑스-아시아연구소(IRFA)’ 홈페이지의 브뤼기에르 주교 약전에도 이 그림이 실려있다. 초상화 제작 당시 인하대학교 교수였던 김 화백은 전두환 정부로부터 ‘불온 작가’로 찍혀 탄압받고 있었다. 앞서 유신 정권에 저항한 작품활동 때문이었다. 그때 절친한 대학 1년 선배가 작업을 의뢰했다. 간송 전형필 선생의 차남인 전영우(미카엘) 현 간송미술문화재단 이사장이다. 그는 그해 3월 고 오기선 신부가 설립한 ‘한국천주교성지연구원’ 회원이었다. 그런데 마침 당시 서울대교구장 김수환 추기경이 브뤼기에르 주교의 초상화를 요청해왔다. “명동대성당 제의실에 역대 교구장 초상화나 사진이 걸려 있는데, 첫 교구장 자리만 비어있더래요. 그래서 브뤼기에르 소(蘇) 주교님 얼굴을 보는 게 김수환 추기경님 소원이었대요. 성지연구원에선 그 꿈을 이뤄드리려고 한 거죠. 처음엔 사진도 그림도 없어서 막막했어요. 근데 오기선 신부님이 마카오인가 어디에서 아주 옛날 신문에 실린 손톱만 한 주교님 얼굴 삽화를 찾아오셨어요. 그걸 돋보기로 보면서 작업했고, 복식은 다른 자료를 참고해 그렸죠. 원본 사진은 지금은 사라졌어요.” 교구에 증정된 초상화는 2015년 10월 20일 브뤼기에르 주교 선종 180주기를 맞아 그의 무덤이 있는 서울 용산성당으로 옮겨졌다. 공교롭게도 그때 김 화백은 용산본당 신자였다. 그림 작가를 찾아낸 주임 염수의 신부는 이 사실을 알고 무척 놀라워했다. 30년 만에 자신의 작품을 만나게 된 김 화백은 손수 묵은 때를 벗겨 재단장했다. 지금은 브뤼기에르 주교도, 김수환 추기경도 교구가 시복 추진 중인 ‘하느님의 종’이다.

김 화백에겐 브뤼기에르 주교 초상화 못잖게 자랑스러운 공적이 있다. 가난하고 소외된 환자를 무료로 진료하는 ‘요셉의원’을 돕고자 연 자선 미술전람회다. 2003년부터 5년간 자기 그림은 물론, 기증받은 다른 화가 작품을 팔아 번 돈을 모두 요셉의원에 쾌척했다. 김 화백은 요셉의원 설립자인 고 선우경식(요셉) 원장과 찍은 사진을 보여주며 “정말 존경받을 분”이라고 거듭 말했다. 그는 2003년 5월 「착한이웃」 창간호 표지를 그리기도 했다. 수익금 전액이 요셉의원 운영비로 쓰이는 월간지였다. 조광호 신부와 고 피천득·한수산·정호승 등 가톨릭 문인들의 글과 그림을 실었다. 김 화백이 그간 만난 한국 교회 ‘큰 인물’은 이밖에도 많다. 인천 구교우 집안 출신인 그는 6·25전쟁이 일어나자 어머니 고향인 당진으로 피신했는데, 당진성당에서 초대 대전교구장 라리보 주교에게 견진성사를 받았다. 당진에선 현재 딸 김남윤(리디아)씨가 아미미술관 큐레이터로 근무 중이다. 서울예술고등학교를 거쳐 1960년 서울대 미대에 입학했을 때 장발(루도비코) 화백이 학장이었다. 대학원생 때는 유럽 유학을 떠나는 선배의 부탁에 소신학교(성신중·고등학교) 미술 강사를 대신 맡았다. 스테인드글라스 거장 ‘빛의 화가’ 김인중(도미니코 수도회) 신부였다. 소신학교 강사 시절인 1969년 김수환 추기경을 만나 묵주를 받기도 했다. 한국인 첫 추기경으로 서임된 것을 축하하는 자리였다. 대학원 졸업 후 ‘보따리 장수’처럼 여러 대학에 출강하던 그는 효성여자대학교(대구가톨릭대학교의 전신) 정교수가 됐다. 그때 수제자가 바로 지금까지 열정적으로 활동하는 정미연(아기 예수의 데레사) 화백이다. “제자가 가톨릭미술 일인자가 됐다”며 미소 짓는 스승의 얼굴에서 또 한번 뿌듯함이 묻어났다. 여든이 훌쩍 넘었지만, 김 화백은 지난해에도 전시회를 연 현역이다. 이날도 거실 겸 작업실에 완성을 앞둔 작품들이 즐비했다. 그림 속 소나무의 늘 푸른 모습이 창작의 열정을 유지하는 그와 닮아있었다. 이학주 기자 goldenmouth@cpbc.co.kr |

|

| [가톨릭평화신문 2025-09-17 오전 10:32:28 일 발행 ] | |