- 가톨릭뉴스

- 전체 2건

| [묵시록으로 읽는 믿음과 삶] 땅에서 바라 본 새하늘!(묵시 4장) | 2025-03-31 |

|---|---|

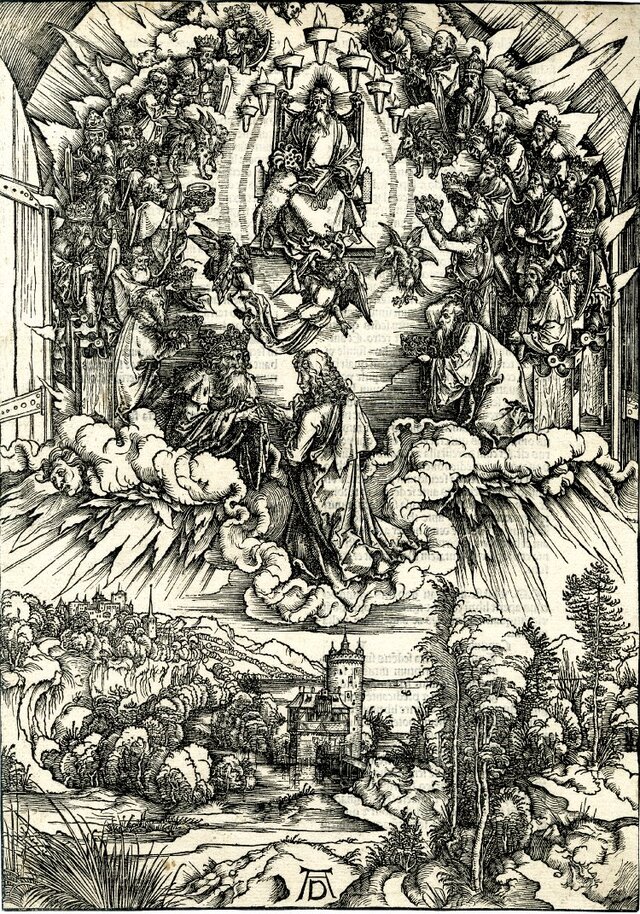

요한묵시록 4장부터 묵시문학적 색채가 짙게 드리워진다. 하늘의 문이 열린다. 수많은 묵시문학 작품들 속에 등장하는 ‘하늘의 문’은 천상의 신비에 목말라하는 인간들의 갈망이 섞여 있는 은유다. 그 문이 열려서 해갈(解渴)의 은혜가 충만히 쏟아지길, 묵시주의를 살아갔던 인간들은 바라고 또 바랐다. 다만 요한묵시록은 하늘의 문이 열리는 순간 ‘그 목소리’를 언급한다. 요한묵시록 1장 10절에서 이미 ‘그 목소리’는 들려졌고, ‘그 목소리’는 일곱 교회에 편지를 쓰도록 했다. 독자들에게 일곱 교회로 눈과 귀를 이끌었던 ‘그 목소리’는 이제 천상을 향해 독자들을 초대한다. ‘그 목소리’를 중심으로 천상과 지상은 하나가 된다. 천상에서 보여지는 것은 “이다음에 일어나야 할 일들”(묵시 4,1)이다. 단언컨대, ‘이다음의 일’은 ‘아직 일어나지 않은 일’이 아니다. 요한묵시록을 읽으면서 끊임없이 되새겨야 할 시간이 있다면 예수 그리스도의 시간이다. 예수 그리스도는 ‘이미’ 구원을 이루셨고, ‘이제와 항상 영원히’ 그 구원의 정점으로 우리와 함께하신다는 것. 시간은 흐르되 시간의 성질은 항상 같은 것이다. 어제의 후회나 미래의 설렘 따위는 요한묵시록에 어울리지 않는 시간에 대한 감정이다. 그러므로 ‘이다음의 일’은 ‘구원을 살아가는 지금’에 대한 또 다른 해석과 상상의 새로움을 가리킨다. ‘이다음에’라고 번역한 ‘메타 타우타’(μετ? τα?τα)의 의미를 곱씹어봐도 그렇다. 굳이 시간적 미래로만 해석할 수 없는 표현이다. 말하자면, 우리가 익히 알고 믿고 습관적으로 인식한 것들을 ‘다르게’ 알고 믿고 새롭게 고쳐 사고하는 것을 가리키는 표현이다. 천상에 올라가 요한이 보는 ‘이다음의 일들’은 이미 드러났으나 아직 깨닫지 못하는 것, 현실을 함부로 단정 짓고 심판한 우리의 인식이 전부가 아닌 부분이라는 것, 그리하여 나의 이해와 판단은 목적지가 아니라 출발선이라는 것, 다른 이와 다른 세상, 다른 생각으로 진지하게 나아가는 출발선이라는 것이다. ‘성령께 사로잡혔다’(묵시 4,2)는 표현도 같은 맥락에서 이해되어야 한다. 황홀경이나 신비 체험을 가리키는 것으로 이해될 표현이 아니다. 학자들은 현실에 대한 영성적 해석, 혹은 깊이 있는 새로운 인식의 또 다른 표현이 ‘성령께 사로잡힌다’로 이해한다. 묵시문학의 전형적 표현이기도 해서 ‘성령께 사로잡히는 것’은 어렵고 힘든 것들, 그리하여 바라고 또 바라는 것들을 ‘어떻게 이해할 것인지’ 달리 보자는 것이기도 하다. 새로운 고민은 ‘어좌에 앉으신 분’으로부터 시작한다. ‘어좌에 앉으신 분’은 하느님을 가리키는 구약의 전통적 표현이다.(이사 66,1; 시편 11,4) 구약의 하느님은 화려한 보석으로 치장되기도 했는데(탈출 28,17; 에제 1,26; 28,13), 요한묵시록 역시 벽옥, 홍옥, 취옥으로 어좌를 꾸미고 있다. 무지개도 마찬가지다.(에제 1,28) 여러 상징들로 어좌를 화려하게 꾸밀수록 하느님의 현존은 더욱 뚜렷하다. 어좌 둘레에 스물네 원로가 앉아 있다. 프랑스 주석학자 앙드레 프이에(A. Feuilet)는 원로들을 통해 천상과 지상의 화합, 혹은 일치를 언급한다. 원로들이 사람임에도 천상의 공간에 배치되어 있어서다. 스물넷이라는 숫자를 두고 이스라엘의 열두 지파와 예수님의 열두 제자의 합으로 해석하기도 하는데, 지상의 하느님 백성 모두가 천상의 어좌 곁에 있다는 식으로 이해될 만하다. 원로들은 어좌에 앉아 있고, 금관을 쓰고 있으며 흰옷을 입고 있다. 지상의 권력을 가리키는 어좌와 금관, 천상의 영광을 드러내는 흰옷의 조화 역시 천상과 지상의 화합과 일치를 대변한다. 원로들은 11절에 가서 하느님께 그들의 금관을 던지며 외친다. 경배의 외침은 다분히 로마 황제를 위한 경배 문구와 닮았다. “~하기에 합당하신 분”(?ξιο? ε?)이 그렇고 특별히 “저희의 하느님”(? θε?? ?μ?ν. Dominus et Deus noster)이라는 표현은 요한묵시록이 쓰여졌다고 추정하는 시기의 황제 도미티아누스가 스스로를 칭하는 문구와 닮았다. 하느님을 믿는 이 땅의 모든 백성은 오로지 하느님을 향한 경배에 열심이다. 하느님이야말로 참된 황제, 진정한 임금이라는 신앙 고백의 열망이 원로들의 정체성에 스며들어 있다. 이 땅 위의 원로들은 그렇게 천상의 하느님을 끊임없이 갈망하고 흠숭하고 있다. 원로들은 하느님을 ‘만물의 창조주’(묵시 4,11)로 이해한다. 프랑스 리옹의 성경신학자 프랑수아 마르탱(F. Martin)은 원로라는 말마디, 그러니까 ‘프레스뷔테로스’(πρεσβ?τερο?)라는 말마디의 뜻이 ‘인간의 조상, 혹은 근원’이란 뜻이 있어, 원로들이 하느님을 만물의 근원으로 칭송하는 것에는 원로와 창조주 간의 의미론적 연관성이 있다고 관찰했다. 인간의 근원인 원로가 만물의 근원인 창조주 하느님을 찾는다는 건, 자연스러운 일이라는 것이다. 원로는 자신의 정체성을 바탕으로 하느님의 이미지를 해석해 내고 있다는 것이다. 네 생물도 마찬가지다. 에제키엘서 1장 5절과 6장 2절에서 빌려 온 네 생물 형상을 두고 여러 해석이 있으나 본디 그 의미는 어좌, 곧 하느님의 자리를 꾸미는 형상이다. 하느님의 현존을 가리키는 네 생물은 리옹의 이레네오 교부에 의해 우리가 가지고 있는 네 복음서와 연결해서 해석하기도 했다. 에제키엘서에서 말하는 네 생물의 공간은 지상, 그것도 이스라엘이 아닌 이민족 바빌론 땅이다. 하느님은 그분의 백성이 있는 곳이라면 그 어디든 함께 계신다는 의미가 네 생물의 형상에 담겨있다. 요한묵시록의 네 생물은 하느님을 ‘살아계신 분’(묵시 4,9)으로 흠숭한다. ‘생물’이라는 그리스말은 ‘조온’(ζ?ον)인데, ‘살아 있다’는 의미를 지닌다. 살아 있는 네 생물이 하느님을 살아계신 분으로 이해한다. 이 땅 위에서 바라본 하느님은 전에도, 지금도, 앞으로도 늘 이 땅 위에서 우리와 함께 살아계신 분이시다. 하늘의 문이 열리고 ‘이다음의 일들’이 시작되는 요한묵시록 4장은 새롭고 신비한 일들을 소개하지 않는다. 다만, 우리가 사는 이 삶 안에서 하느님의 자리는 어디며, 그분을 어떻게 찾고 있는지 스물넷 원로와 네 생물을 통해 묻고 있다. 하느님은 천상의 자리에 유폐되어 있지 않고, 이 땅 위에 우리의 믿음과 묵상과 열정 안에 새롭게, 늘 현존하신다.  글 _ 박병규 요한 보스코 신부(대구대교구 문화홍보국장) |

|

| [가톨릭신문 2025-03-31 오후 1:52:26 일 발행 ] | |